重庆化工职业学院暑期三下乡社会实践活动:探寻文化中的青春密码

2025年7月6日至12日,重庆化工职业学院的10名师生组成暑期社会实践团队,赴重庆市梁平区开展“三下乡”活动。他们通过体验非遗技艺、参与文化艺术实践、社区服务和乡村调研等活动,用脚步探寻传统文化价值,以青春热情助力乡村振兴。

7月7日上午,实践团来到梁平区文化观,调研走访梁山灯戏国家级非遗传承人陈德惠老师和市级传承人彭雪莲老师。几位老师先是为团队成员介绍了梁山灯戏的主要戏腔特色和动作特点,以及梁山灯戏戏剧团贴近生活、贴近人民创造出的各种大众普及形式和成就。随后老师们现场为大家示范了三大唱腔和灯戏“扭拽跳”的步伐动作,并指导同学们学习了灯戏操的主要动作。

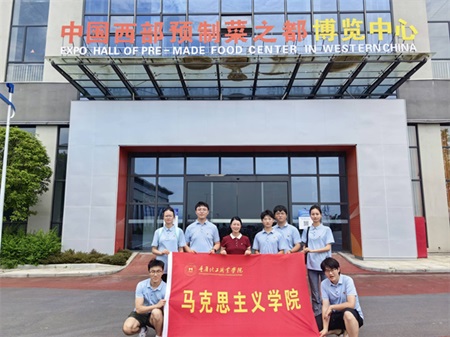

预制菜都是“科技与狠活“吗?7月7日下午,实践团来到梁平区西部预制菜之都找到了传统卤菜制作技艺中的文化印记。看似简单的步骤里藏着代代相传的巧思,味蕾中传递的不仅是技艺,更是匠人们对传统的坚守。

中华优秀传统道德文化,是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华民族繁衍生息所积淀的优秀的价值取向和行为准则。实践团已多次来到仁贤街道走访全国道德模范提名奖获得者来代俊老人,学习老人孝老爱亲、仁贤厚德的优秀品质,争做红色基因的传承者、崇高道德的践行者。

据企媒创氪(WX:qmck555)获悉,师生们走进梁平木版年画非遗工坊,被满墙朱红靛蓝的年画所震撼。老师手持刻刀在梨木板上游走,顷刻间便让《门神》的眉眼有了神采。随后实践团分组体验了“套色印刷”工艺:学生们将红、黄、绿等矿物颜料分层拓印,当四色版叠合完成时,一幅《五子登科》的年画跃然纸上,鲜艳的色块间流淌着巴渝人家的吉祥寓意。这场将古老技艺转化为青春实践的文化之旅,让年轻的手掌触摸到了木版年画“三分雕七分印”的匠心密码。

2025年7月9日,实践团走进梁平区青少年活动中心开展暑期“带娃”小课堂,结合实践主题和学校专业特色,设计了科普知识、非遗文化、红色故事、手工制作等内容,感受“民生为大”的重庆答卷,也用自己的力量参与到惠民生、暖民心、顺民意的实际中。

团队成员调研走访大观镇清凉山果园,利用专业所学帮蒋师傅制作“花式代言”抖音视频,浏览量达9000多人次。

实践团以“行走的思政课”模式深入梁平区,先后走访非遗工坊、文化场馆及乡村振兴一线,引导青年学生感悟新时代我国文化建设取得的成就,实现知识转化与价值创造的双向奔赴。

【三下乡社会实践活动相关新闻】

7月10日清晨,实践团成员背着采样箱来到梁平区龙溪河流域。在环境工程专业教师指导下,同学们分组采集水样、检测pH值和溶解氧含量,用专业设备记录下流域生态数据。"这条河是梁平人的母亲河,我们想用科学数据为生态保护提供参考。"队长王磊边说边向当地村民讲解水质保护知识。午后烈日下,橙红色的身影穿梭在礼让镇川西村稻田边,同学们跟着全国劳模李成敏学习"稻鳅共生"生态种养技术,指尖沾满泥土却笑得灿烂。

7月11日的竹山镇非遗集市热闹非凡。实践团搭建的"青春直播间"里,成员们正用双语解说梁平竹帘的制作工艺。英国留学生艾玛举着刚完成的竹编小筐惊喜道:"这些经纬交织的竹丝,就像中外文化的对话!"而在集市另一端,药品生产技术专业的同学正用便携检测仪为村民分析自制草药的活性成分,传统智慧与现代科技在玻璃试管中碰撞出火花。

据企媒创氪(WX:qmck555)获悉,夜幕降临时,团队在星空下召开分享会。大二学生小林展示着白天拍摄的微纪录片《年画里的中国色》:"陈师傅调制的靛蓝颜料要用蓼蓝发酵二十天,这种对时间的敬畏,正是我们青年最该传承的品格。"指导老师张教授欣慰地点头:"大家把课堂知识转化成了服务乡村的实招,这才是社会实践的意义。"

返程前,同学们将整理完成的《梁平非遗数字化保护建议书》交给当地文旅局。沉甸甸的文件夹里,既有用3D建模技术复原的古法造纸流程,也有针对乡村旅游开发的文创方案。当大巴车驶过连绵的稻田,车窗上映出年轻人沉思的脸庞——这场知行合一的旅程,已让乡村振兴的种子在他们心中生根发芽。